|

Le terme

Non

solo gli acquedotti contribuivano a mantenere l'igiene in Roma e la salute nel

popolo romano che era dedito, in ogni stagione, a far uso di bagni caldi o

freddi: le Terme.

La parola Terme letteralmente significava " bagni d'acqua calda per calore

naturale od artificiale". In seguito significò l'edificio che conteneva

uno stabilimento di bagni freddi e caldi sia d'acqua sia di vapore.

Prima dell'avvento delle terme, i Romani si accontentavano di bagnarsi entro

umili bacini, senza decorazioni e lo facevano in luoghi bassi che avevano più

che altro aspetto di grotte poco illuminate. Questo ai tempi di Catone, di Fabio

Massimo e dei due Africani; ma in seguito fu un susseguirsi di costruzioni

termali dove si potevano trovare varie comodità.

Si accedeva alle terme pagando una tassa al portiere se queste non erano

gratuite per volere di un donatore.

Tutt'oggi rimangono ruderi a testimonianza di quelle che furono le terme di Tito

sull'Esquilino, le terme di Diocleziano che occupavano una parte del Vicinale e

del Quirinale. Per immaginare la vastità di queste ultime terme, basti pensare

che una sua sola stanza fu convertita da Michelangelo nella chiesa di S. Maria

degli Angeli, seconda, per dimensioni, solo a quella di S. Pietro.

L'imperatore Agrippa lasciò, alla sua morte, le proprie terme ad uso del popolo

romano. Ci furono le terme di Nerone, di Settimio Severo, di Giordano:

quest'ultime avevano ben duecento colonne di marmo.

Le ultime terme costruite all'epoca romana furono quelle di Costantino.

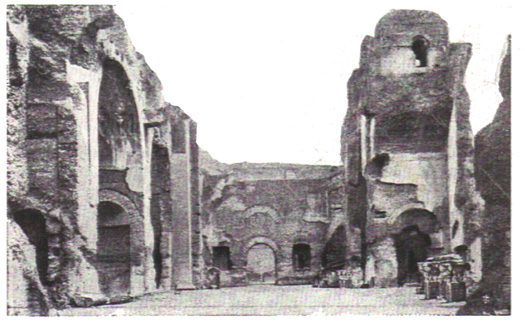

Ho tralasciato nell'esposizione i ruderi che ricordano le terme di Caracalla.

Queste sono uno dei più grandiosi monumenti dell'antica Roma per quanto

riguarda l'uso delle acque termali.

I

Greci avevano locali per il bagno annessi alle palestre,

non avrebbero mai potuto sognare

nulla di simile alle

terme romane.

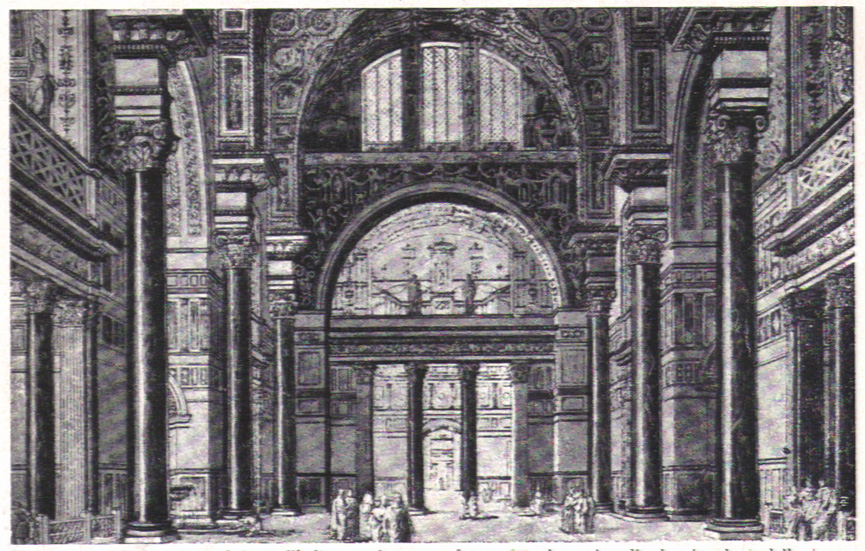

Dovete pensare alle terme dei Romani come stabilimenti di bagni che, al tempo

stesso, fossero un luogo di ritrovo, di conversazione, di ginnastica con tutti

gli agi, le eleganze, le ricchezze della città imperiale.

Cerchiamo

ora di immaginare quelle che erano queste terme. Secondo una pianta fatta

dall'architetto Pardini abbiamo un'idea della loro sontuosità per la grandezza

delle sculture e degli ornamenti.

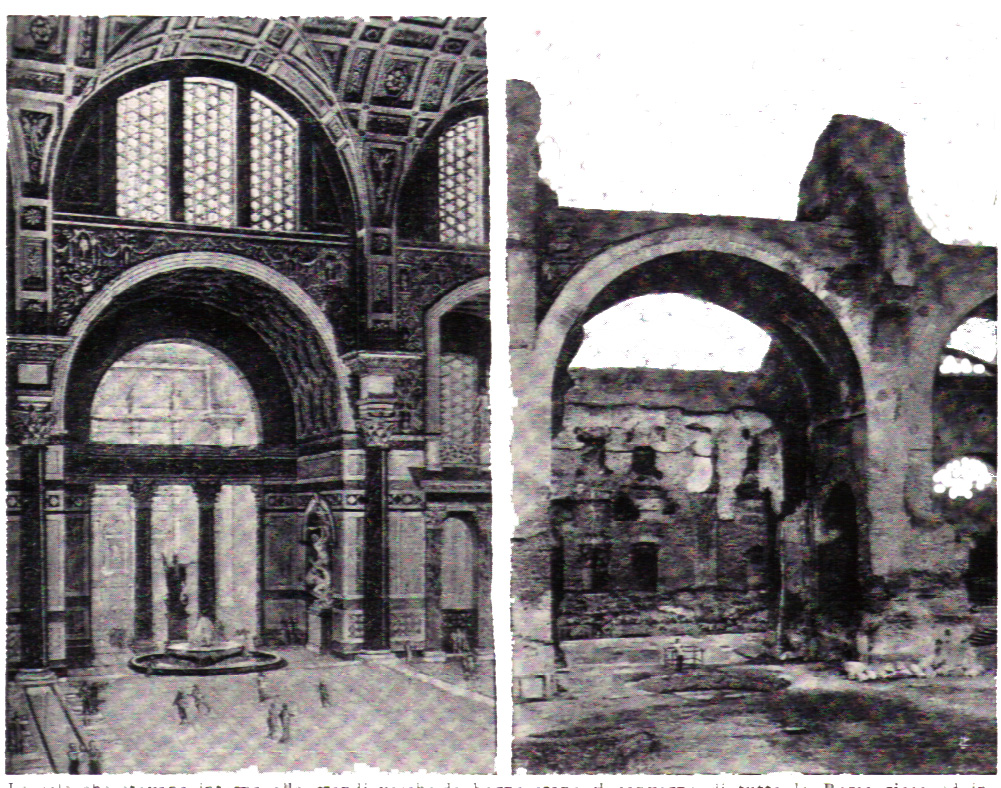

La

facciata veniva arricchita da un vasto portico a colonne. In questo portico si

susseguivano tante celle, in fila parallela alla colonnata, con annessa una

stanza adibita a spogliatoio (apodyterium) per le persone che non volevano

bagnarsi in comune.

Tre corridoi paralleli erano situati di fronte ai lati e dietro il corpo

centrale dell'edificio. In uno di questi c'erano due sale semicircolari dove si

ritrovavano letterati, filosofi e sapienti a convegno, distesi sopra sedie.

Dietro il corpo centrale dell'edificio e dietro ai corridoi, che anche da questa

parte lo cingevano, c'erano i passeggi scoperti (hypaetrae ambulationes) con

piantagioni e viali d'alberi ed arbusti, con spazi vuoti nel mezzo, per gli

esercizi ginnici: uno stadio con sedili di pietra e di marmo all'intorno. Dietro

lo stadio stavano, con altre stanze per usi diversi, i grandi serbatoi d'acqua (castella)

con sotto i fornelli che la riscaldavano sino ad un certo grado per poi

travasarla attraverso tanti tubi sotterranei nelle stanze adiacenti. Qui si

facevano bagni tiepidi (cella tepidaria).

Tutto

questo era all'esterno del corpo centrale dell'edificio dov'erano disposte tante

altre stanze da bagno. Qui era scavato un vasto bacino (natatio) colmo d'acqua

fresca che si rinnovava sempre dove s'intrattenevano i nuotatori. Questo bacino

era fiancheggiato da tante celle che servivano per bagni freschi privati (cella

frigidaria), e da altre per uso spogliatoio (apodyteria) e per gli schiavi (capsarii)

che avevano in consegna le vesti dei bagnanti.

Il tetto che copriva tutta questa porzione del corpo centrale era sostenuto da

otto immense colonne.

Verso il centro c'era una grande caldaia o serbatoio d'acqua molto calda (calidarium)

con attorno stanze e tinozze (labra) per bagni (cella caldaia). Il tetto di

quest'altra sezione era ancora sostenuto da otto grandi colonne. A questo

scompartimento succedeva una grande stanza di forma circolare, destinata al

bagno a vapore (laconicum vel sudatorium).

Per permettere ai bagnanti di passeggiare nelle giornate piovose o fredde, dopo

il bagno caldo, erano praticate ai lati e presso i corridoi già citati due

grandi sale ben illuminate, coperte e ricche di sedili.

Ai lati dei bagni a vapore c'erano quelli freddi per immersione (baptisteria);

poi le stanze per ungersi (elaeothesia) e le camere fresche per rinfrescarsi (frigidaria).

Sopra il corpo centrale sorgeva un altro piano. Qui v'erano le gallerie di

quadri e le biblioteche per chi voleva ricrearsi lo spirito dopo aver curato il

corpo.

Tali erano le terme di Caracalla aventi una circonferenza di 1850 metri: alle

terme servivano molti schiavi e schiave, al servizio dei due sessi, oltre a

quelli che avevano in consegna le vesti, come detto sopra, appartenenti ai

bagnanti.

Questi schiavi erano distinti in: untori o profumatori (aliptae vel unctores),

confricatori o premitori (alipili et tractatores). Tutti questi, oltre a quelli

che stavano ai fornelli per scaldare le acque, erano diretti da un capo (fornicator)

e pronti a servire il pubblico.

I cittadini romani usciti dal bagno si adagiavano sopra dei letti entro stanze

ben calde ove un giovane premitore li massaggiava premendo il corpo e

rigirandolo in ogni parte; quando le membra diventavano molli le stirava

dolcemente e piegava le articolazioni facendole scricchiolare. In seguito dava

inizio a raschiature con un raschiatoio (strigile) o corno d'avorio o argento,

curvato in modo da adattarsi alle rotondità del corpo. Così staccava dalla

pelle dei bagnanti ogni deposito che vi fosse rimasto dal sudore o

traspirazione.

Dopo questa seconda operazione si passava ad una leggera unzione con pomata

composta di lardo, d'olio, di sostanze odorose poi ad una seconda, con oli ed

essenze profumate, per calmare e far scomparire il rossore che vi aveva prodotto

la raschiatura. Infine la pomata e l'olio erano tolti con panni di lino o lana

finissima; dopodiché la cura balneare aveva termine.

Naturalmente né in provincia né in case private si poteva avere così tanto

lusso quanto nella capitale, cui affluivano le ricchezze del vasto impero

romano. Gli antichi scrittori ci dicono che i bagni delle case private fossero

spesso piccole meraviglie di raffinatezza e lusso. Questi ci hanno tramandato

che anche nelle più remote province si cercasse di abbellire le pubbliche

terme: lo dimostrano le opere d'arte trovate in esse, infatti, la maggior parte

dei mosaici esistenti provengono dalle terme.

Gente appassionata ai bagni come i romani non poteva trascurare le sorgenti

termali, fossero esse in Transilvania o nei Pirenei, nella lontana Germania o

nella patria Italia. Quasi nessuna delle grandi città termali fu sconosciuta ai

Romani, ma nessuna fu più frequentata di Baia (presso l'attuale Pozzuoli). La

vicinanza di Roma, la bellezza della natura, la mitezza del clima nonché tutte

le lusinghe del lusso e dei divertimenti, n'avevano fatto il luogo d'incontro

favorito dal bel mondo romano, in confronto al quale scolorisce la fama di Vichy

o di Wiesbaden.

|