|

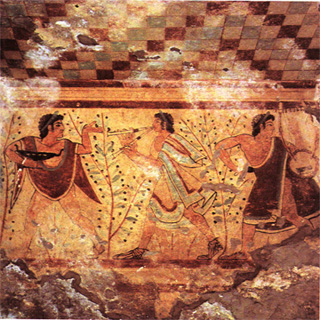

Dai dipinti delle tombe etrusche possiamo conoscere non soltanto la loro raffinata tecnica pittorica, ma anche dedurre conoscenze riguardo ai loro modi di vivere.

Il Musico

Da un particolare della Tomba dei Leopardi veniamo a conoscere dell'importanza che aveva la musica presso questo popolo. Essa allietava i banchetti, ma accompagnava anche i soldati nelle battaglie. Lo strumento principale era il flauto in legno oppure in avorio.

Possiamo da questo dipinto apprezzare l'agilità del musico in atto di danzare. Il dipinto risale al V secolo a.C., epoca in cui l'arte etrusca aveva subito l'influenza greca. Anche dai dipinti apprendiamo il loro modo di condurre i giochi. Sono le pitture tarquiniesi a informarci sulle modalità di conduzione delle gare. Uno di questi agoni consisteva in una corsa a cavallo nel corso della quale bisognava disarcionare l'avversario. Tarquinia ci fornisce la gran parte di pitture parietali.

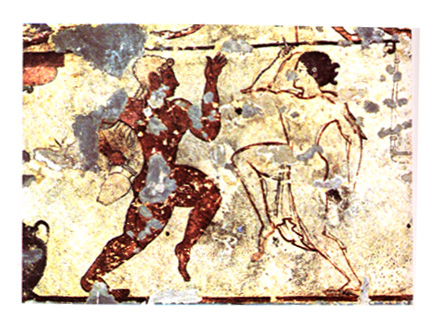

Danzatori e danzatrice (Tomba delle Leonesse)

La Tomba delle Leonesse, dove possiamo cogliere una coppia di danzatori, lui nudo, dipinto in rosso, lei con il corpo coperto da un bianco velo trasparente. Dai loro movimenti si coglie il ritmo e l'armoniosità della danza.

Ad un metro dalla coppia contrasta la danzatrice, sola, ritratta nella movenza del gioco delle braccia e delle mani, vestita con colori vivaci e con abiti che fluttuano seguendo il movimento della danza.

Nel museo Nazionale di Tarquinia si trova il dipinto tratto dalla "Tomba di Triclino"

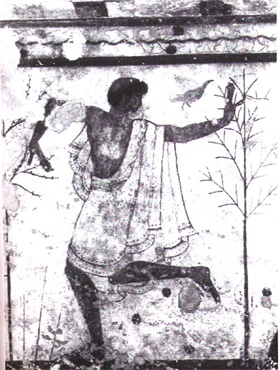

Danzatore (Tarquinia)

Anche qui è raffigurato il danzatore che si muove in un giardino ricco di piante e di uccelli e che richiama le feste di derivazione dionisiaca. Un altro danzatore si può ammirare nella Tomba dei Giocolieri.

Danzatrice (Tomba dei Giocolieri)

Da notare la sua acconciatura molto curata, i calzari a punta e i gioielli alle orecchie e ai polsi.

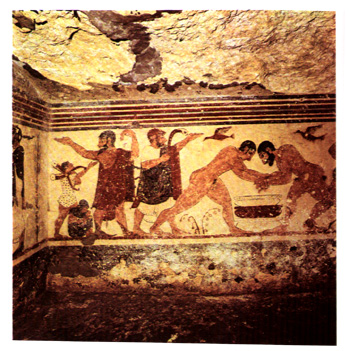

Possiamo anche citare il dipinto della "Tomba degli Auguri" che raffigura i lottatori.

I Lottatori (Tomba degli Auguri

Accanto a loro si notano due personaggi che osservano attentamente i muscolosi due lottatori. C'è anche l'arbitro con il bastone ricurvo, simbolo dell'autorità e che deciderà dell'esito. E poi tre recipienti in bronzi rappresentano il premio per il vincitore.

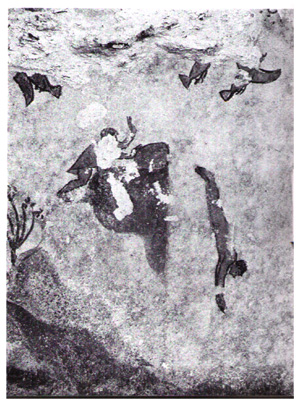

Ma non mancavano nella tomba i dipinti di scene e di caccia e pesca come quella rilevata nella "Tomba della Caccia e della Pesca" a Tarquinia.

Scena di

caccia e pesca (Tarquinia)

E' una pittura che risale al 520 a.C., bellissima nelle sue rappresentazioni di uccelli colti ad ali spiegate, librati nello spazio, mentre una barca con due pescatori avanza nel mare azzurro, davanti a loro guizzano i delfini.

Singolare è il dipinto della "Tomba dei Tori" sempre a Tarquinia che risale al 530-520 a.C.

L'agguato di Achille a Troilo

Questa è una delle più antiche pitture dove si coglie il carattere arcaicizzante dei dipinti stilizzati negli alberelli, gli ornamenti floreali che richiamano il carattere orientaleggiante, mentre al centro domina una palma. Si tratta certamente di una scena mitologica che vuole rappresentare l'agguato di Achille a Troilo.

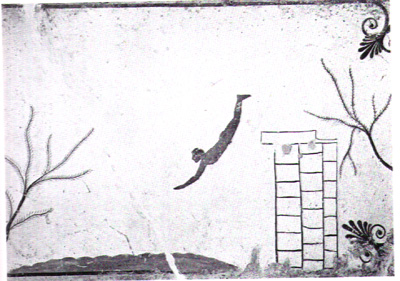

Bellissima la scena del tuffatore tratto da un dipinto parietale da lastra e che si trova nel museo di Paestum.

Il tuffatore (Dipinto parietale da Lastra)

Si tratta di un dipinto greco, ma che ha tanto in comune con quello della tomba etrusca della caccia e della pesca dove "il tuffatore", non ha certamente lo slancio di quello greco, ma è colto nel suo fendere perpendicolarmente l'acqua attorniato da scene di paesaggio acquatico.

Il tuffatore tomba della caccia e della pesca

Troviamo anche a partire dal V secolo a.C. dipinti rappresentanti figure demoniache che dimostrano una assimilazione da parte degli Etruschi dei miti greci e romani.

Nella "Tomba dell'Arco" a Tarquinia "Charun", Caronte è sempre presente; egli è accompagnatore dei morti e poi custode delle loro tombe.

Caronte

-Tomba dell'Orco (Tarquinia)

Gran parte delle decorazioni di questa tomba sono state perdute, ci resta l'immagine terrificante di Caronte, col naso a forma di becco di uccello rapace, armato dell'enorme martello, simbolo del suo potere nell'aldilà e poi il dolcissimo profilo della fanciulla, Velia; triste è il suo sguardo, essa è ritratta, probabilmente sdraiata e si evidenzia la raffinatezza dei suoi ornamenti.

Interessanti le pitture delle tombe della "Pulcella". La tomba è databile al V secolo a.C.

La Tomba del Barone appartiene al tardo VI secolo a.C., ha evidenti influenze ellenistiche.

Le pitture rappresentano il commiato dei membri della famiglia al defunto: la moglie e i figli si preparano al distacco del capo della famiglia.

C'è grande raffinatezza e una disposizione simmetrica dei personaggi che fa pensare come l'opera sia stata realizzata da un grande artista.

Da segnalare sempre nello stesso periodo la Tomba delle Pantere; sulle pareti di fondo e di ingresso sono rappresentati in rosso e nero figure di animali o rampanti o accovacciati.

I corpi sono striati da linee rosse o da cerchi rossi che rimandano ai modi della pittura corinzia.

Abbiamo fornito esempi di pitture parietali, ma certamente le nostre segnalazioni non esauriscono un argomento così vasto di testimonianze. Da questi esempi possiamo dedurre come la pittura parietale inerente sempre al culto funebre si sia evoluta dalle forme arcaiche che avevano soltanto un valore decorativo, a forme sempre più descrittive, inerenti alla vita domestica e ai rituali funebri, ma i dipinti più tardi attingono a motivi più complessi e di più ampio respiro, come le scene di caccia, di pesca o concretizzano elementi di un accrescimento di poteri di un certo ceto, come il defunto che rappresenta la grande nave che ha dato nome alla tomba piena di marinai, simbolo di una crescita economica. Sulle pareti scene di danze e in fondo è descritto il banchetto con la tavola ricca di vasellame pregiato.

|